消防設備点検とは、建物の規模により設置された消火栓や火災報知器、消火器、誘導灯など様々な消火設備を点検するもので、消防法により半年に1回、年2回の点検が義務化されています。また、用途によって1年に1回または3年に1回の消防署への報告書提出が義務となっています。法令では報告等を行わない場合、罰金刑などの罰則が規定されています。

消防法の命令違反・罰則規定消防法の命令違反・罰則規定

点検を行う義務を負っているのは建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。テナントを借りている場合で、所有者や管理者が定期的な点検を行っていないとしても火災になり、借りている人に原因がある場合等は責任が問われます。そのため所有者や管理者がやってくれないからというのは言い訳にならず、占有者(借り手)にも点検義務があります。

消防設備点検報告一般財団法人日本消防設備安全センターより

現実的な話をすると福島県内の消防署への報告率は2023年度のデータでは全国でワースト6位(43.7%、総務省消防庁調べ)となっていて、半数以上の建物が点検の報告をしていません。

消防設備点検報告率

火災が起こった時に点検が必要な事を知らなかった。誰も教えてくれなかったでは済みません。法人や営利目的で使用している施設で点検義務があるかどうかは、所轄の消防署へお問い合わせ下さい。また、法的な義務という話を除いても実施するメリットやしないことによるデメリットがあるので定期的な点検を実施しましょう。

実施するメリット、しないデメリットについて

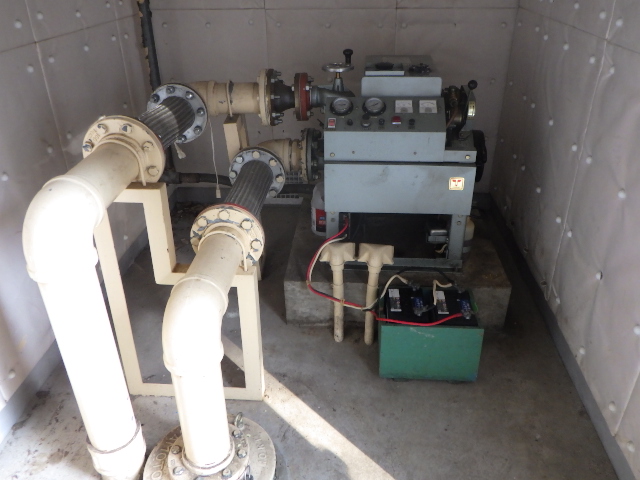

①消防設備の耐用年数を延ばす

消防設備点検により設備を定期的に動かすことで、耐用年数を伸ばすことが可能です。点検を行わず長い間動かしていないと、物理的に動く部分が固着してしまい動かなくなってしまいます。動かなくなってしまえば、部品や機械を新しいものに交換を行わないとならない場合がほとんどです。消防設備の点検はいつ何時も使用可能な状態を維持するために必要な事です。弊社では出来るだけ長く使用出来るようにメンテナンスを行い、より低価格で維持できるよう修繕のご提案を致します。

②こまめな修繕が可能

消防設備点検を行うことにより軽微な修繕で長く使用することが出来ます。点検を長年行っていないところだと、不備箇所が多く直すのに一回で高額な支払いが必要になったり、部品の生産が終わっていて機械自体の交換が必要で高額になることがあります。また定期的な点検を行っている場合、該当の建物についての知識が蓄積されているため改修方法を早期に決めることが出来ますが、点検を行っていない場合改修方法の調査に時間を要するため通常より金額が高くなってしまいます。また、点検を長年実施しておらず消防署からの点検実施の指導を受ける場合があります。その場合点検を行い報告をするのですが、不備箇所があれば是正指導を受けます。是正指導や点検指導を無視または放置した場合、消防署が建物の使用において危険と判断した場合は該当する建物の使用を法的に禁止する場合があります(消防署にその権限が法的にあります)。そのため指導を受けて点検を行い、不備箇所があれば早期に直さなければなりません(点検を行っていないと消防署も修繕計画に厳しい印象です)。もちろん定期的に点検をやっていても直さなければならないのは確かですが、指導を受けた場合と比べると修繕計画の期間に多少の猶予がある場合があります。

③建物の異常を早期に発見出来る

感知器やスプリンクラーが建物に設置されている場合は建物内の部屋など区画になっている箇所ほぼ全て立ち入って検査を行うことになります。普段出入りが少ない場所も入るため、建物の異常等に気が付いた場合は依頼主にお知らせ致します。実例として、点検時に雨漏れを発見して被害が拡大する前に直していただいた。天井裏の結露が酷く消防設備や照明など他の電気設備に悪影響を及ぼす前に直すことが出来た。などの例があります。消防設備の点検以上に建物の隅々を見る定期的な点検は無いため、弊社では消防設備の異常だけでなく建物の異常にも気を配るようにしています。

④火災保険の減額又は支払い拒否、訴訟リスク

多くのオーナー様が火災保険へ加入していると思いますが、消防点検をきちんと行っていなかった場合、万が一の際に火災保険が減額又は下りない可能性があります。また過去には点検がなされていなかった建物での火災死亡事故の際に、遺族から訴訟を起こされた例もあります。そのほかにも過失があれば消防法による罰則だけでなく業務上過失致死傷など刑法なども関わってきます。点検義務や法的な不備があることを知らなかったでは言い訳にはなりません。

火災はいつ起こるかわかりません。火災があったときに消防設備が動かなくて人が亡くなった、建物が全焼してしまったとならないように消防設備点検を行い火災に備えましょう。火災は初期消火で止めることが被害を最小限に抑える唯一の方法です。消防車が来る前に消せればボヤで済むかもしれません。弊社では消防設備の点検だけでなく使用方法の説明など訓練のサポートも行っています。やっておけば良かったと後悔しないためにも定期的な点検を行いましょう。また、消防法は大変複雑で、毎年のように法令が変わります。弊社では消防法のプロとしてお客様の建物の形状や用途を考え、適切なサポートを行います。